今月のコラム(This month's column)

3MARCH

2021

2030年に向けての課題

次世代火力発電の稼働に伴い、CO2の排出量は軽減されることが期待できるが、排出されたCO2の有効利用かも今後の研究開発の課題になると考える。地球温暖化の観点で考えると、再生可能エネルギーの研究開発を進めることも重要であるが、現在の技術として確立されている火力発電を利用しながら、環境面の問題をクリアしていくことが現時点では現実的なアプローチだろう。

そのために、カーボンサイクルに注目し、排出されたCO2の分離回収技術を確立し、回収したCO2を利用して、C(炭素)を有効に活用していく技術開発を進めることで、火力発電を使いながらのCO2排出ゼロ社会(火力発電でのゼロ・エミッション)を確立できるのではないかと期待している。

脱炭素社会の実現には、産業構造の転換や生産体制、生活様式の変化が必要だが、2030年時点では大きな変化を見込むことは難しい。

まずは、電力供給の脱炭素化を進めることで、大きな排出削減を達成することが重要で、そのためにも、自然エネルギー発電の拡大、石炭火力発電のフェーズアウトを実現させることが必要である。

石炭火力からの脱皮手法として、水素ではなくアンモニアと石炭の混焼がある(アンモニアを20%混ぜる)が、国内の石炭火力全てに混焼させるには、現在の世界のアンモニア消費量と言われている二千万トンが必要になり、そのサプライチェーンの確立とともに常用段階は2040年以降だと思われる。

電力の排出係数改善の効果をフルに生かすためにも、電化の促進かも重要なポイントである。

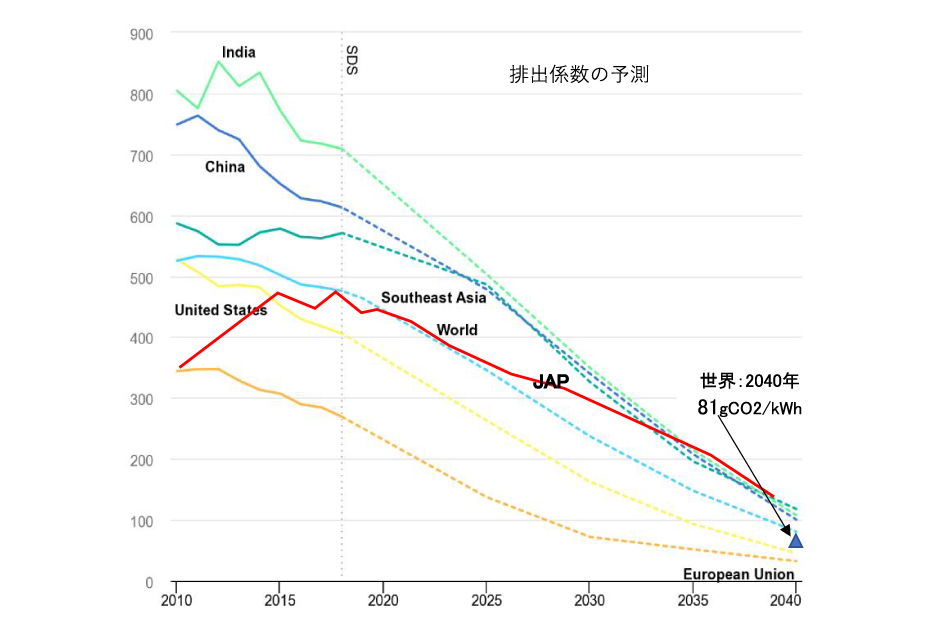

なお国際エネルギー機関(IEA)の2040年における排出係数の目標値は81gCO2/kWhである。

二酸化炭素排出実質ゼロを実現するには、化石燃料使用機器や生産設備を含む設備機器類、自動車等を出来るだけ早く電化していく事も必要かである。

2030年までの段階では、まずは、空調における電気ヒートポンプ利用や、電気自動車など、既に市場に存在し、コスト効果も高い技術の導入を推進していくことで、省エネ効果と電化を合わせて進めていくことができる。

需要面においては、エネルギー効率の向上、省エネの重要性は高い。

今回の各事態の想定では、まだ市場にない新技術の導入・普及は考えず、今ある技術・対策について、設備・機器の更新の機会を着実にとらえていくことで大きな効果が生じることを示している。

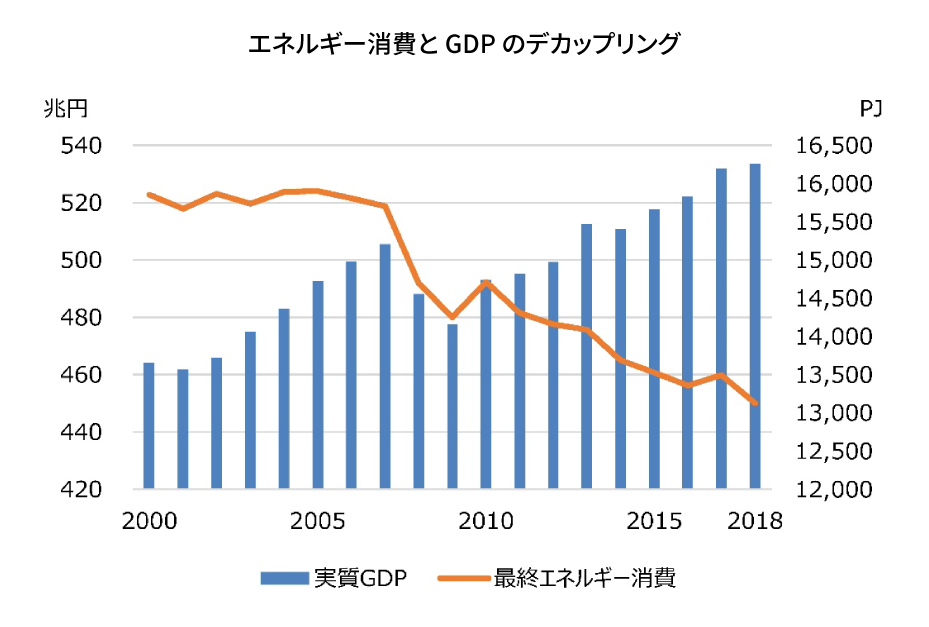

GDPの成長とエネルギー消費の低下が同時に進行するデカップリングの傾向が顕著になっている。

世界銀行の見込みによると、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、2020年、世界の国内総生産(GDP)は5.2%縮小すると発表している。

これは、過去数10年間で最悪の世界的不況とされ、第二次世界大戦後以来の景気後退と予測されている。新型コロナウイルス感染防止策としてのロックダウン(都市封鎖による封じ込め)により経済活動が停滞し、それに伴い、エネルギー需給、電力需給も低下。

IEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)によれば、2020年通年の世界のエネルギー需要は6%低下すると予測されている。

IPCCの1.5℃報告書が明確に示すように、世界は2030年までの10年の間に、2050年二酸化炭素排出実質ゼロという目標を実現する軌道へ入らなければならない。

2020年は本来、年末に予定されていたCOP26までに、世界各国が削減目標を引き上げ、2030年までの大幅削減を実現する道筋を明らかにすべき年だった。

年初から世界に急拡大した新型コロナ感染症によりCOP26は2021年に延期されたが、気候危機への取組み強化の重要性は全く変わらない。

むしろ、新型コロナ感染症が引き起こしたパンデミックは、エネルギー政策の選択の重要性を更に高めることになった。

世界経済は2020年に4.9%減少すると予測されており、エネルギー分野の投資は20%縮小するとされている。

各国政府が表明した経済対策は、既に約11兆ドルという巨大な規模に達している。

これだけの資金が、短期間に集中して使われることは、2030年に至る10年間では再びありえないだろう。

経済危機からの回復をめざす巨額の資金は、ただ単に以前の状態に復帰するためではなく、脱炭素社会の実現に貢献するように用いられなければならない。

様々な国際機関や各国政府などから、グリーン・リカバリー、サステイナブル・リカバリーなどの名称で、パリ協定の目標と整合する経済回復戦略の必要性が提起されている。

国際再生可能エネルギー機関(IRENA)を中心とする世界のエネルギー企業、シンクタンクなどの連合体「IRENA Coalition for Action(行動に向けた連合)」は、4月28日の時点で、「再生可能エネルギーがもたらした進歩を活用し、世界全体で気候と持続可能性の目標を達成するために必要な取り組みを見失うことがないよう求める」声明を公表している。

選択肢の1つは、化石燃料産業の景気対策を講じることだ。

しかしこれはその場しのぎの策にすぎず、ゆくゆくは自然との衝突を招く流れに拍車をかけるだけだ。もう1つの選択肢は未来への投資だ。つまり、自然エネルギーを原動力に、強靭性を追求した回復への道である。世界の温室効果化ガス排出量の73%はエネルギー由来である。その意味では、これは数十年に1度あるかないかの大転換のチャンスなのだ。」

国際エネルギー機関(IEA)も6月に公表した「Sustainable Recovery」※1の中で、電力分野における主要な経済回復策として、送電網の拡張と近代化、風力発電と太陽光発電の拡大加速化を強調している。

“IEA "Sustainable Recovery World Energy Outlook Special Report"(2020年6月18日)

国際エネルギー機関(IEA)は「今年(2020年)のエネルギー需要量の6%減は、2008年のリーマン・ショックが引き金になった世界的金融危機時の7倍に達するもので、世界第3位のエネルギー消費国であるインド全体のエネルギー需要量に相当する空前の落ち込み。」と発表した。

経済大国における需要量もこれまでで最大の下げ幅になると予測しており、IEAは米国で9%、欧州連合では11%低下すると見込んでいる。

さらに、ロックダウン期間中の電力使用量の変化は、電力需要量全体の大幅な低下を導くとIEAは説明。全面的なロックダウンにより電力需要量は20%かそれ以上押し下げられる一方、部分的ロックダウンの影響はそれよりも小さい。

2020年に世界の電力需要量は5%低下することが見込まれるが、これは1930年代の世界恐慌以来の大幅な下げ幅になるとした。

このような傾向の結果として、IEAは2020年は石炭と石油の使用量低下が主な原因となり、世界のCO2排出量が2010年以降最も低いレベルである8%近くまで減少すると指摘。

これは、リーマン・ショックにともない2009年に記録した4億トンという排出削減量の6倍近い、記録的な数値になるとした。

欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は

基金「次世代の欧州(Next Generation EU)」を創設する復興計画案の公表に当たり次のように述べていた。※2

「このリカバリー・プランは、復興支援のみならず「未来」への投資によって、我々が直面する壮大な課題を一つの機会へと発展させるものだ。

「未来」とは、欧州グリーンディールとデジタル化である。これらに投資することで、雇用創出と経済成長、社会の強靭性、そして健全な環境を促進する。これは、欧州にとっての契機である。」

“Europeʻs moment: Repair and prepare for the next generation”(2020年5月27日)

2020年から2021年にかけて、日本のエネルギー政策は大きな選択を行うべき時を迎える。

地球温暖化対策計画の改正においても、エネルギー基本計画の改正においても、その中心におくべきは、徹底した省エネとエネルギー効率化とともに、自然エネルギーの飛躍的な拡大である。

本来であれば、発電事業者が負わなければならない、需要と供給を一致させる努力やインバランス料金を、FIT制度により免除されている再エネ事業者はこれらの恩恵にあずかり、電気の需給状況やそれを反映した市場価格を踏まえることなく、発電量(=収入)が最大となるように行動してしまう。

このため、蓄電池の活用や市場の需給・価格に応じた売電、発電予測精度の向上など、再エネ発電事業を高度化し、電力市場へ統合を進め、電力システム全体のコスト低減や、再エネの導入余地のさらなる拡大に資する取り組みが進みづらかった。

発電部門には、再生可能エネルギーの活用によって化石燃料の調達コストを削減できるというメリットもある。

そこで自然エネルギーの電力を使い易い国への提案として

『3つの戦略』

1. 2030 年までに国全体の発電電力量の38%以上を自然エネルギーで供給する。

2. 2030 年までに自然エネルギー(太陽光と風力)の発電コストを化石燃料(石炭とガス)の発電コストよりも低減させる。

3. 2030 年までに自然エネルギー100%の電力を他の種別の電力と同等の価格で販売する。

『7つの改革』

1. 自然エネルギー開発に関する環境に配慮した上での規制緩和

2. FIT(固定価格買取制度)に依存しない再エネの導入促進

3. EVのための無線充電の開発

4. 送配電網の強化

5. CP(カーボンぷライジング)の採用

6. 集合住宅用EV車のための電気事業法の改正

7. 配電レベルの電力融通促進

様々な企業や自治体ネットワークの意欲的な提言を受け止め、2030 年の自然エネルギー電力の割合を少なくとも 38%程度以上までに高めることが必要である。

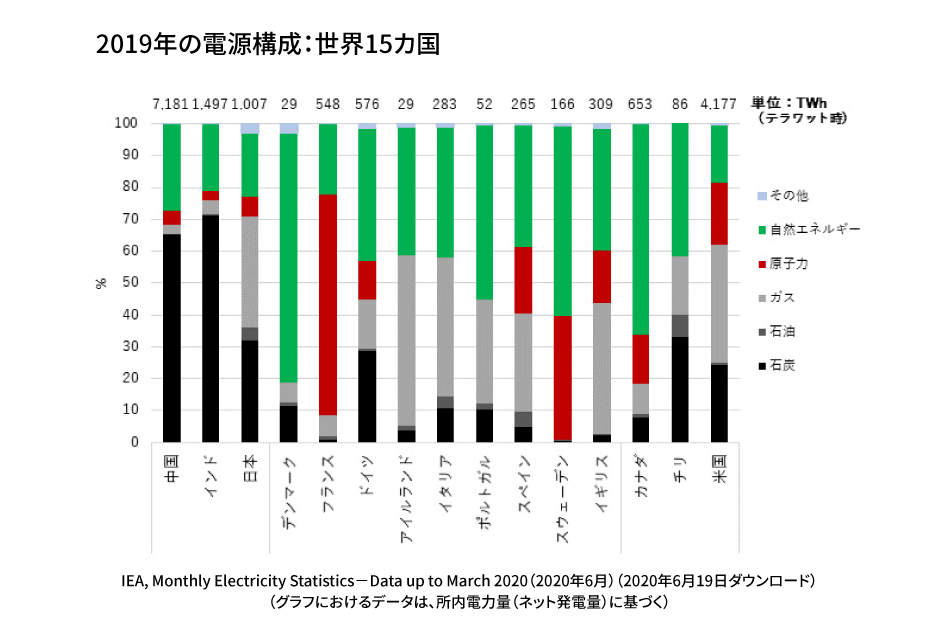

38%という水準は、現在の政府需給見通し(第五次エネルギー基本計画)の22~24%の1.5倍程度にあたるが、世界的にはとびぬけて高い目標では全くない。

欧州では、発電向けの水力資源が豊富に存在するというような、地理的に有利な条件にない国でも、既に自然エネルギーで電力消費の大きな割合を供給している。

発2019 年の時点でデンマークは66%、ドイツが44%、スペイン、イタリア、英国が36~37%という状況である。

アジアでも、2019年時点で中国が27%、インドが21%と既に日本を追い抜いている。

国際エネルギー機関(IEA)の中心的な報告書「世界エネルギー見通し」2019年版(WEO2019) では、パリ協定と整合する持続可能な開発シナリオ(SDS)を示している。

これによれば、2018年から2040年にかけて世界全体の電源割合は、石炭火力が38%から6%へと低下し、原子力発電は10%~11%へと横ばいであるのに対し、自然エネルギーは26%から67%へと拡大していく。

この見通しには、先進諸国や更には中国やインドの直近の動向、政策の変化が反映されている。

ドイツは 2010年に17%だった自然エネルギー電力の割合を2019年に44%にまで高め、2020年前半の速報値では50%を超えた。

英国は2012年から2019年までに石炭火力の割合を38%から2%までに劇減させた。

政府が高い自然エネルギー導入を軸にエネルギー転換を行う明確な目標を定め、企業と自治体がその実現にむけて本来の力を発揮できる環境を整えれば、10年間で大きな変化を成し遂げることができる。

限界は現実のもので、地球尺度でみるとすぐ、我々の現在のフットプリントが限界を超えてそこに迫っている場合もある。

2013年時点でバイオキャパシティを超えたと言われているが、時間はない、がギリギリまだ間に合う。

人類のエコロジカルフットプリント※3を計画して減らす

-----大多数の人たちにとってより良い世界へ向けての持続可能性革命-----

のにちょうどに足りるだけのエネルギー、物質、資金、環境の回復力、人類の美徳が存在するのがコロナ禍に勝利した後の2021年なのだ。

さらに2050年に向けて、この豊かな資源を活かし、原発にも石炭火力にも依存しない日本を実現する。

それがいま行うべきエネルギー政策の選択である。

私たちが消費するすべての再生可能な資源を生産し、人間活動から発生する二酸化炭素を吸収するのに必要な生態系サービスの総量を「エコロジカル・フットプリント(EF)」と いう。

エナジーデザイン通信

お問い合わせ

- TEL03-6215-8429

- メールにてお問い合わせ