今月のコラム(This month's column)

4APRIL

2021

ワイヤレス電力伝送が新しいエネルギー利用の未来を切り開いていくのかもしれません。

今クルマは電動化へと舵を切ったが、EV(Electric Vehicle)へのエネルギー供給は未解決である。電気自動車EVの航続距離は不十分なことは誰でも理解しているが、リチュウムイオン電池は当面重要である。しかしリチュウムはよくてもコバルトが容易に枯渇する理由だけでも長期的には無くなるのではないだろうか。

現状の新幹線や電車のようにEVに電力インフラから直接電気エネルギーを供給する方法がある。クルマがネットに繋がる時代に、大きなエネルギーを自らが持ち運ぶエンジン車、電気自動車EV、燃料電池車FCV( Fuel Cell Vehicle,)は時代錯誤の商品と言えないか。

燃料電池もリチュウムと同様、電池に用いられるコバルトや白金といった希少な資源の動向やコスト、さらには代替素材の実用化などの問題を含んでいる。

クルマを電力系統につなぐ最後の数メートルを担うワイヤレス給電の概念は、光ファイバーネットワークの大幹線がハードウエアとしてユーザーのすぐそばまで来ていても最後の数メートルはWiFiが担うこととよく似ている。

ただしクルマは電車にはない自由度を持たなくてはいけないので、数十キロメートルを走るエネルギーは自前で持つ必要はあるだろう。

無線給電を頻繁に出し入れするには化学電池では無く数百万回の充放電に耐えられる物理電池である「スーパーキャパシタ」と呼ばれる「電気二重層キャパシタ」を必要量だけ用いるのが良いと考えられる。電気二重層キャパシタ(EDLC: Electrical Double Layer Capacitor)は以下のような特長を持っている。

・大容量

・充放電サイクル寿命に優れる

・充放電時の損失が低い

キャパシタを造る素材として極めて表面積の大きなものが求められている(今までのものは活性炭が多いとされる)が、夢の素材として2004年にマンチェスター大学で発見されると、たちまち驚異の素材と称賛された『グラフェン』がある。

グラフェンも炭素の一形状(炭素原子が六角形構造に並んだシート)だが、表面積が極めて大きい。そのためこの素材は、スーパーキャパシタのパフォーマンスを、電気自動車(EV)や家電製品に採用される実用レベルにまで、飛躍的に高める可能性を秘めているのだ。

中国の自動車産業が急速にEV化を図るのは、純粋に大気汚染や地球環境への懸念から出たものでは無く、米欧や日韓が支配する燃料を燃やすエンジン車市場を避ける戦略的な意図から、世界ほぼ同時スタートのEV市場に挑戦し今や世界一のEV市場を確立し、そしてすでにキャパシタだけで走るバス(12m級、充電時間30秒、航続距離5km)は、中国で実用化され、日本にも十数台輸入されている。

ワイヤレス給電の現在は0.5〜1メートル程度の距離なら伝送効率95%程度で電力を送れ、簡単な中継コイルを用いれば数メートル伸ばすことも可能である。

その他にワイヤレス給電は、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)のような次世代パワー半導体開発の出口として、大市場が開けている。

ノーベル賞の国スウェーデンでは、すでにERS(電化道路システム)と銘打ったプロジェクトが強力に進められている。

次に日本での無線給電の産学共同研究開発の一部を紹介しておきたい。

スーパーキャパシタの実証試験

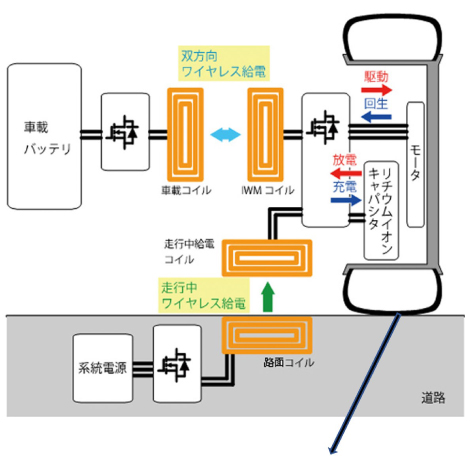

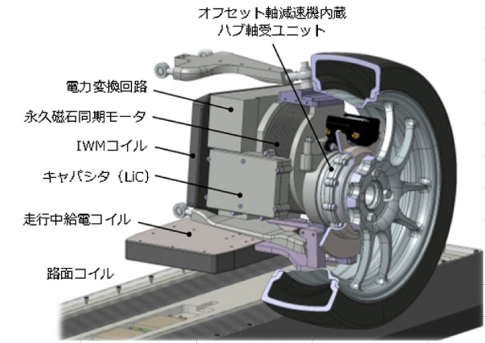

東京大学大学院新領域創成科学研究科の堀洋一教授・藤本博志准教授、ブリヂストン、ローム、日本精工(NSK)、東洋電機製造、他による研究グループは、インホイールモータと走行中給電の要素研究を進めている。

2019 年 10 月に発表した「第 3 世代」インホイールモータのユニットでは、乗用車クラスのEV をターゲットにした 1 個当たり 25kW のモータ・インバータと走行中ワイヤレス給電の回路の全てをホイール内に収納して実車での走行実験に成功している。

電気自動車では 85KHz (79 ~ 90KHz) での磁界結合が使われている。

最近は共振条件を上手く使った磁界共振結合が注目され、本プロジェクトも 85KHz の磁界共振型でワイヤレス電力伝送を行っている。

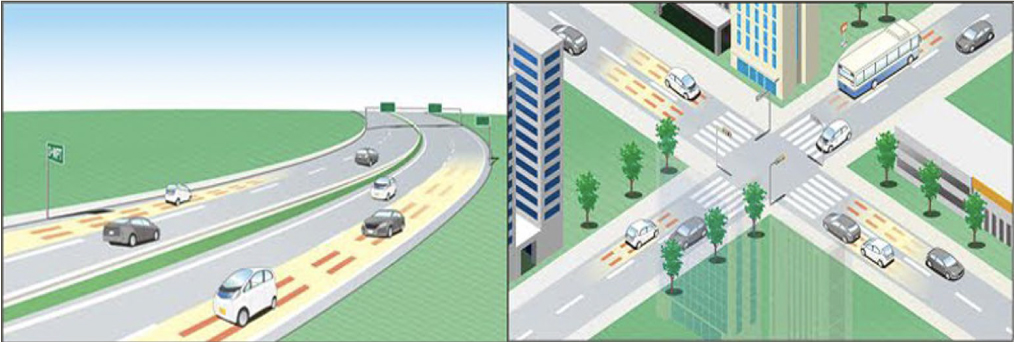

また、神奈川県内の市街地一般道路において車両の走行データを取得し、信号機手前にクルマが滞在する時間的割合を定量化してシミュレーションした結果、仮にすべての信号機の停止線前から 30m の区間で走行中給電できるようにした場合、走行中に断続的に給電されるため、車載バッテリー充電量の変化は走行前後でほぼゼロにすることができ、大容量バッテリー搭載なしに連続走行可能なことが確認されたとしている。

走行中に道路から給電するイメージ図。左は高速道路、右は市街地(出典:東京大学大学院 新領域創成科学研究科

走行中に道路から給電するイメージ図。左は高速道路、右は市街地(出典:東京大学大学院 新領域創成科学研究科

電車には航続距離という概念がないことからもわかるように、電気を電池に貯めて使う必要はない。

走行中給電に否定的な意見もあるが、ワイヤレスの給電システムを日本中に作った場合、およそその費用は 5 千億円程度との試算もあり、日本が世界をリードするためには、もっと積極的に進めることが必要であると研究グループは強調している。

しかし弱点もある。モーターを駆動するための電力を、車体から回転するホイールに送らなければならない。その方法として用いられていたのはワイヤをつなぐこと。だから、どうしても断線するリスクがあったのだ。それならば「ワイヤをなくしてしまおう」という発想から、ワイヤレス版の開発はスタートした。携わったのはワイヤレス用変換器やモーター、送電基板などの開発を請け負った東洋電機製造株式会社、日本精工株式会社と東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究グループだ。とった方法は、道路に埋め込まれたコイルから走行中のクルマに備わる IWM に磁界共振結合方式でワイヤレス給電しようというもの。

これまでもワイヤレス給電の研究は行われていたが、従来のものは道路のコイルから車載バッテリーへの給電を目指していた。

それを今回は IWM にダイレクト給電することでより効率を高める試みが実行された。

エナジーデザイン通信

お問い合わせ

- TEL03-6215-8429

- メールにてお問い合わせ