今月のコラム(This month's column)

1JANUARY

2022

2022年日本の現状と課題

自動車などに代表される大量生産手法の確立により歴史上で類を見ない経済成長を謳歌した 20 世紀。

その原動力の一つになったのが 20 世紀初頭に米経済学者フレデリック・テイラーが提唱した「科学的管理法」だと言われています。

その「テイラーシステム」と呼ばれる手法の導入で製造業の生産性は飛躍的な改善を遂げましたが、経済の主役がモノからアイディアやノウハウといった「知」に移るにつれ成長の実現が困難になっていきます。

典型が 20 世紀製造業の競争で優位に立っていた日本なのです。

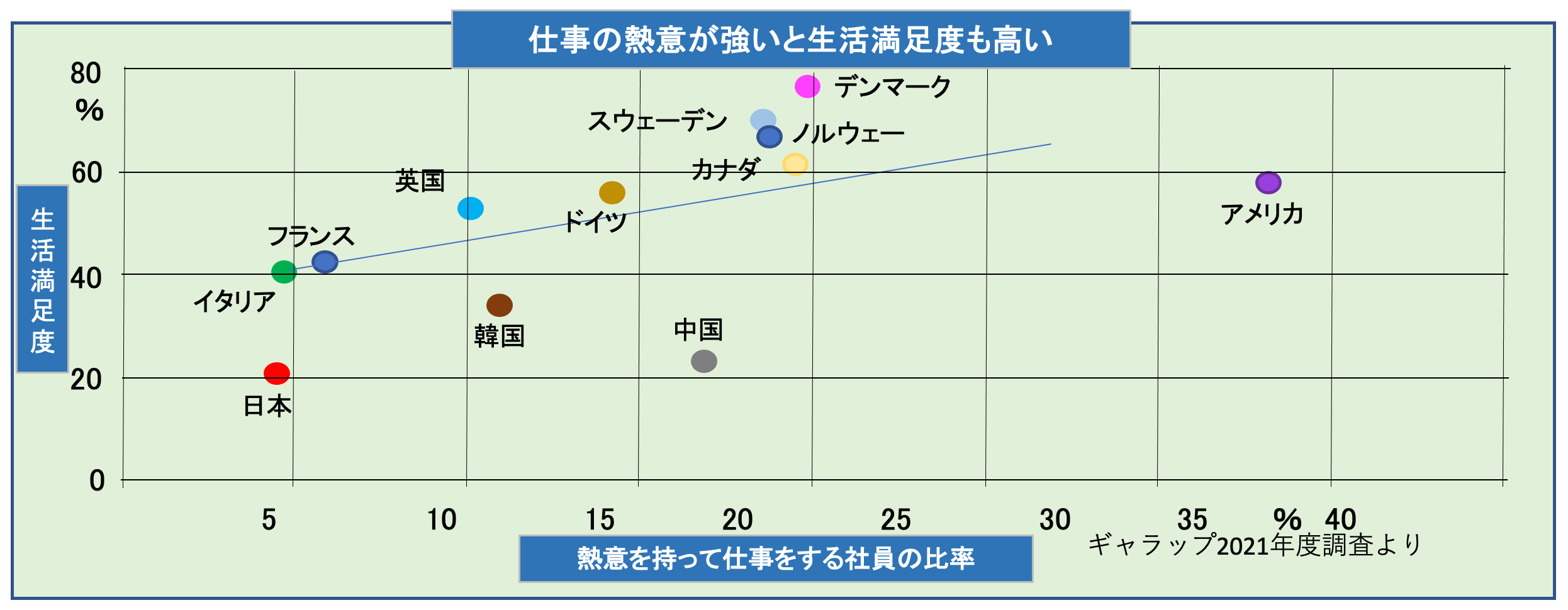

次のグラフから、熱意を持って仕事をする社員は僅か 5%弱、米ギャラップ調査では日本は世界最低水準に沈んでいます。

30%を超える米国、20%前後の北欧諸国を大幅に下回る。「考える力」が問われる時代に、社員が仕事に情熱を持てない状況では企業の成長は望めないのです。

パーソナル総合研究所と慶應大学の調査では「幸せの実感が低い人の多い企業」は減収が多いことも分かっています。

社内の幸福度の低さが企業の成長を拒みそれが社員の不満をさらに高めかねません。

知の競争の時代にふさわしい職場のあり方や社員の働き方そして報酬体系をどう確立していくか。

求められるのはテイラーシステムに代わる 21 世紀のシステム構築です。

それが社員の仕事への意欲を萎えさせ生産性もあがらない‥‥。

そんな悪循環から抜け出す第一歩は「挑戦が報われる仕組み」を整える事と、その結果働き手の「やる気」を覚醒させることから始まるはずである。

米グーグルは一人ひとりの働く喜びを重視し 10 年前から企業風土の改革を進めてきた。

その結果、生産性が高くイノベーションを生む職場とそうでない職場には、自由にものが言えたり組織に認められ安心感を覚える「心理的安全性」が作用することを見出し、社員のパフォーマンスに関係する要素を重視する仕組みを磨いた結果が今のグーグルである。

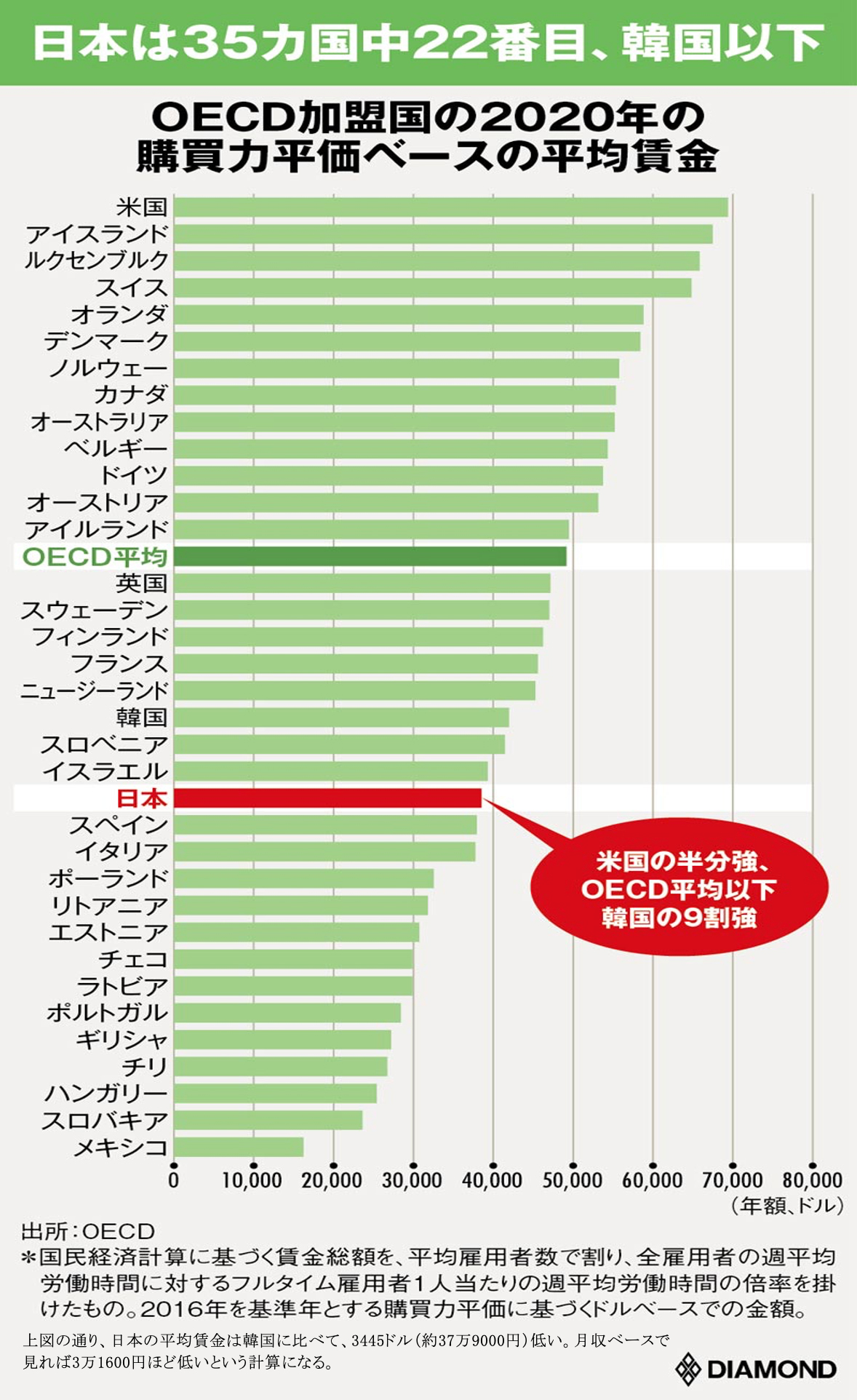

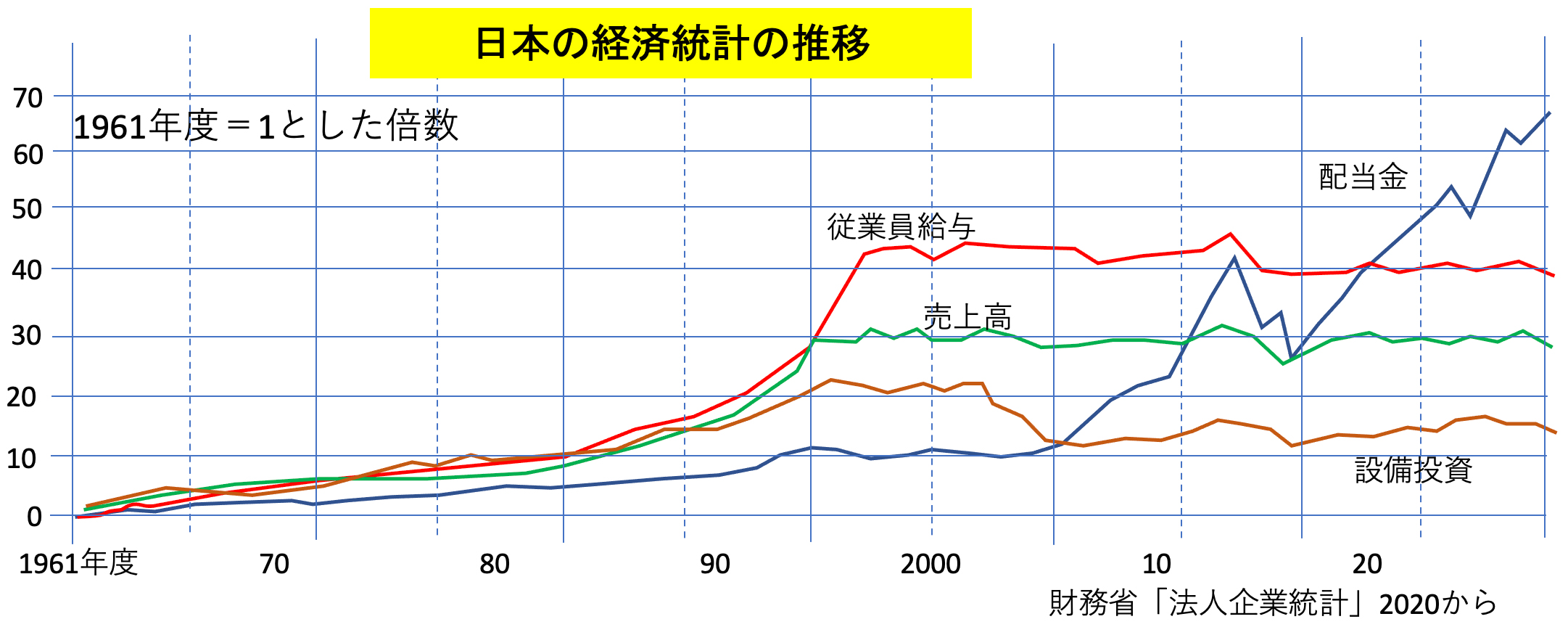

日本企業においては近年、配当重視への傾倒が目立っています。

1990 年代には配当水準の低さが問題視されていましたが、その後、海外投資家の圧力に応じることで急増することになりますが、従業員への給与は逆に 15%減ることになりました。

国内総生産(GDP)に占める人材投資の割合は欧米の 1~2%に対し日本は 0.1%と主要国で最低の水準になっています。「技術革新についていくためには企業はもっと人に投資しなければならない」とシカゴ大学ラグラム・ラジャン教授は警鐘を鳴らしています。

一方で今、世界は空前の「カネ余り状態」にあると言われています。

しかし膨張するマネーが力強い成長を生み出してはいないのです。OECD(経済協力開発機構)加盟国の 15~20 年の設備投資の伸び率は年平均で 1.3%に留まり 10~15 年の 3.1%を下回っています。

企業が稼いだ利益をさらなる投資につなげて将来の成長を促すメカニズムが揺らいでいる現状です。

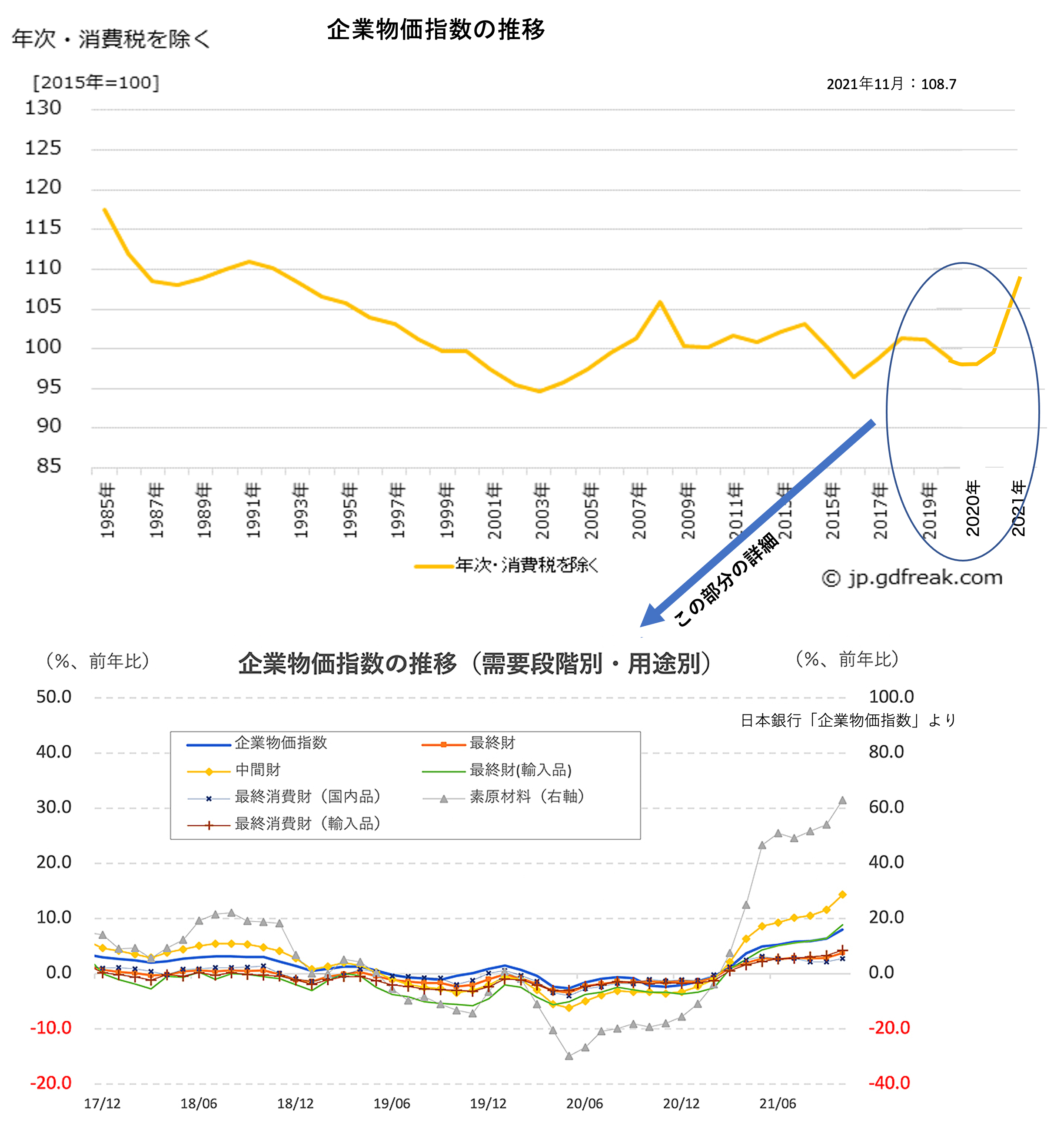

特に今年一月五日午後二時から帝国ホテルで開かれた経団連主催の新年会では「経済合理性なき脱炭素の推進で必然的にコスト高になり、インフレになる」「米国ではインフレになった途端、バイデン政権の支持率が低下した」そんなインフレに関する意見が多かったようですが、昨年末日銀が発表した企業物価指数は、41 年ぶり 40%近く上昇しています。

企業物価指数(CGPI:Corporate Goods Price Index)とは、企業間で取引される商品(モノ)の価格に焦点を当てた物価指数でその主な目的は、商品の需給動向を敏感に反映する取引価格の動向を調査し、マクロ経済分析のための重要な材料の一つを提供することにあります。

これを企業が価格転換するか否かで日本の市場動向は大きく変わります。

素原材料の価格上昇が突出していることがよくわかります(右軸は左軸のスケールを倍にして表現)。

素原材料の伸びは前年同月比プラス 63.0%(前月比プラス 4.9%)と著しい。

中間財も前年比プラス 14.3%(同プラス 1.9%)と二桁の伸びを示しています。

一方、最終材は前年比プラス 3.8%にとどまっていますが、中でも、消費者物価指数と関連の深い最終消費財(国内品)については前年比プラス 2.8%と伸び率が低くなっています。

今後の焦点は、素原材料や中間材コストと最終材価格の「乖離」がどれほど持続するかにあります。

この乖離は、企業が「素原材料や中間材」のコスト増を吸収することにより維持されており当然収益の圧迫につながっています。

安倍政権から現在の岸田政権まであくまでも「リフレ政策」を貫いています。

※リフレ政策:インフレにならない程度にまで物価を引き上げて また、金利を引き下げて世の中に出回る資金量を増やそうとする金融・財政政策。

当然、「景気が上がるから物価も上がる」のが真実であり、リフレ政策思考は根本的に倒錯しています。

多くの国民は政治に目先の生活の安定を実現してほしいと希望するでしょう。

だからインフレ高進は放置できないとして何らかの措置が取られることになるのです。

しかし、目先のインフレ抑制のためエネルギー需要逼迫(ひいてはエネルギー価格の上昇)を化石燃料の活用により回避しようとすれば脱炭素という目標は遠のく事となります。

今はエネルギー革命の最中であり、移行期ゆえに新たな時代を担うエネルギーの供給能力が万全ではなく、脱炭素のペースが早過ぎれば、供給不足が先行してエネルギー価格の需給均衡を崩すことになります。

場合によっては、脱炭素を適切なペースで着実に進めるためにこそ、「化石燃料への依存はある程度必要」と黙認する政治決断も必要になるのかもしれません。

それ故、エネルギー消費部門(部分)のチューニングを含めた「徹底した省エネ化」が必要なのです。

EU の欧州委員会は今年一月一日、原子力発電を天然ガスとともに「脱炭素社会」への移行過程で「果たしうる役割」があるとし、今後「EU グリーンタクソノミー」に追加する方針で一月中にも正式決定する方針と発表しています。

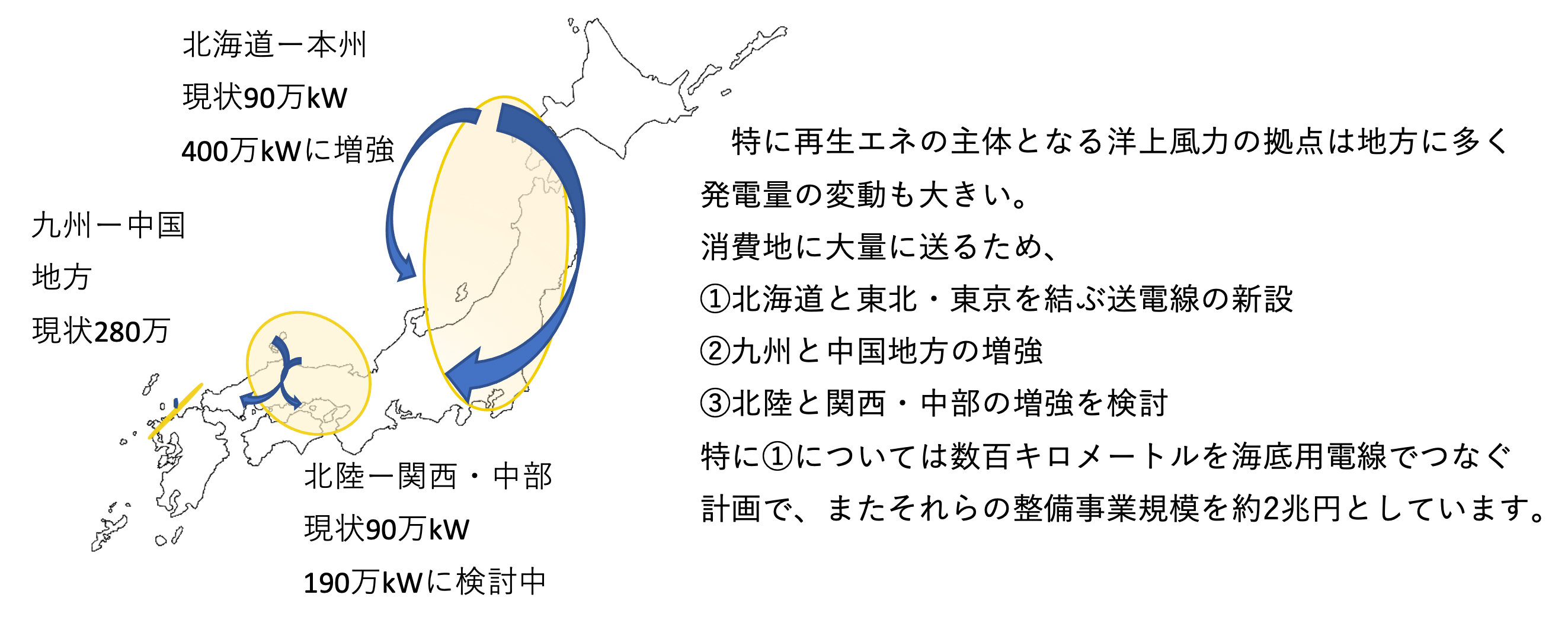

国内においても政府は再生可能エネルギーの普及のために次世代用電網を整備する方針を打ち出しています。

2022 年以降、社会が痛みを被ってもなお「地球温暖化対策」への想いが途切れなければ、本物の「脱炭素社会」が実現するのです。

(株)エナジーデザイン

お問い合わせ

- TEL03-6215-8429

- メールにてお問い合わせ