今月のコラム(This month's column)

07JULY

2022

日本の”インフレ”

「普通 “インフレ” と言えば、景気が加熱した時に起こるもの。所得が高く、企業もたくさ

んお金を借りて設備投資するため、財やサービスを買おうとする力、つまり “需要” が盛り上

がります。

その結果、国全体の財やサービスの供給能力を上回って生産が追いつかなくなり、いろいろな

財やサービスの価格が基本的にどれも値上がりするのです。

このようなインフレは “ディマンド・プル・インフレ(需要が引っ張るインフレ)” と言います。

ディマンド・プル・インフレ時、財やサービスの価格だけではなく、賃金も上昇するため、私

たちの生活は豊かになったケースが多かったです」

ディマンド・プル・インフレは好景気の状態を示すものですが、残念ながら今の日本はまた

違うインフレにある ように思います。

コストが上がっても普通に利益を上乗せして売値が設定できればいいのですが、日本の実質賃

金は 30 年近くほぼ上がっていません。

そして、コロナ不況で落ちた雇用も回復せず、財やサービスを消費する力は上がっておらず、

コスト増の影響によって値上げしても、国民の懐が厳しいため消費は伸びない状況にあります。

そのため、売値を思うようには上げられず、多くの業者は利益が圧迫され、ディマンド・プル・

インフレ時のように従業員の賃金を上げる余裕などありません。

このコスト増などによって消費品を値上げするインフレを、“コスト・プッシュ・インフレ(費

用が押し上げるインフレ)” と呼びます。

インフレにもさまざまなパターンがあることは 知っておきたいものです。

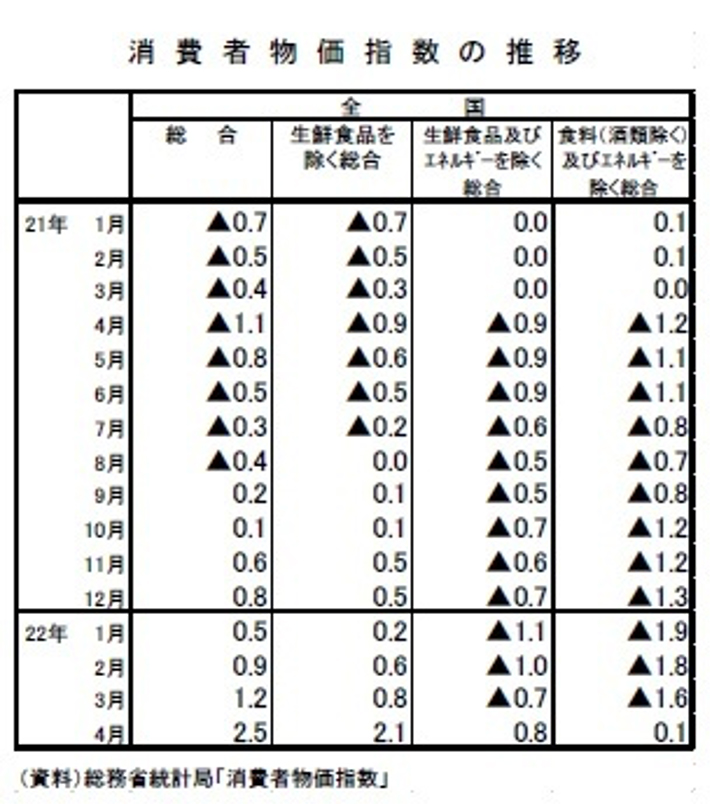

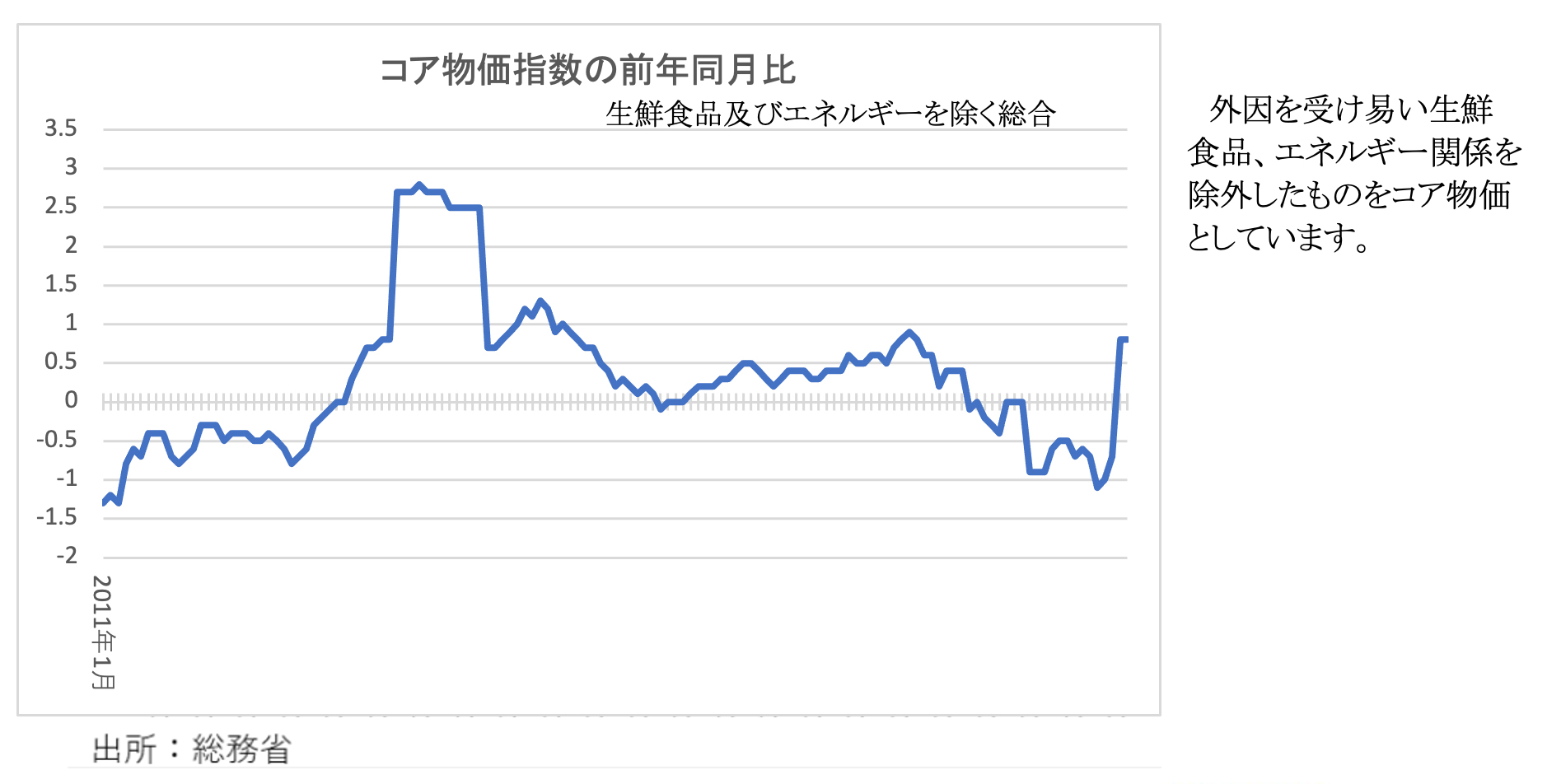

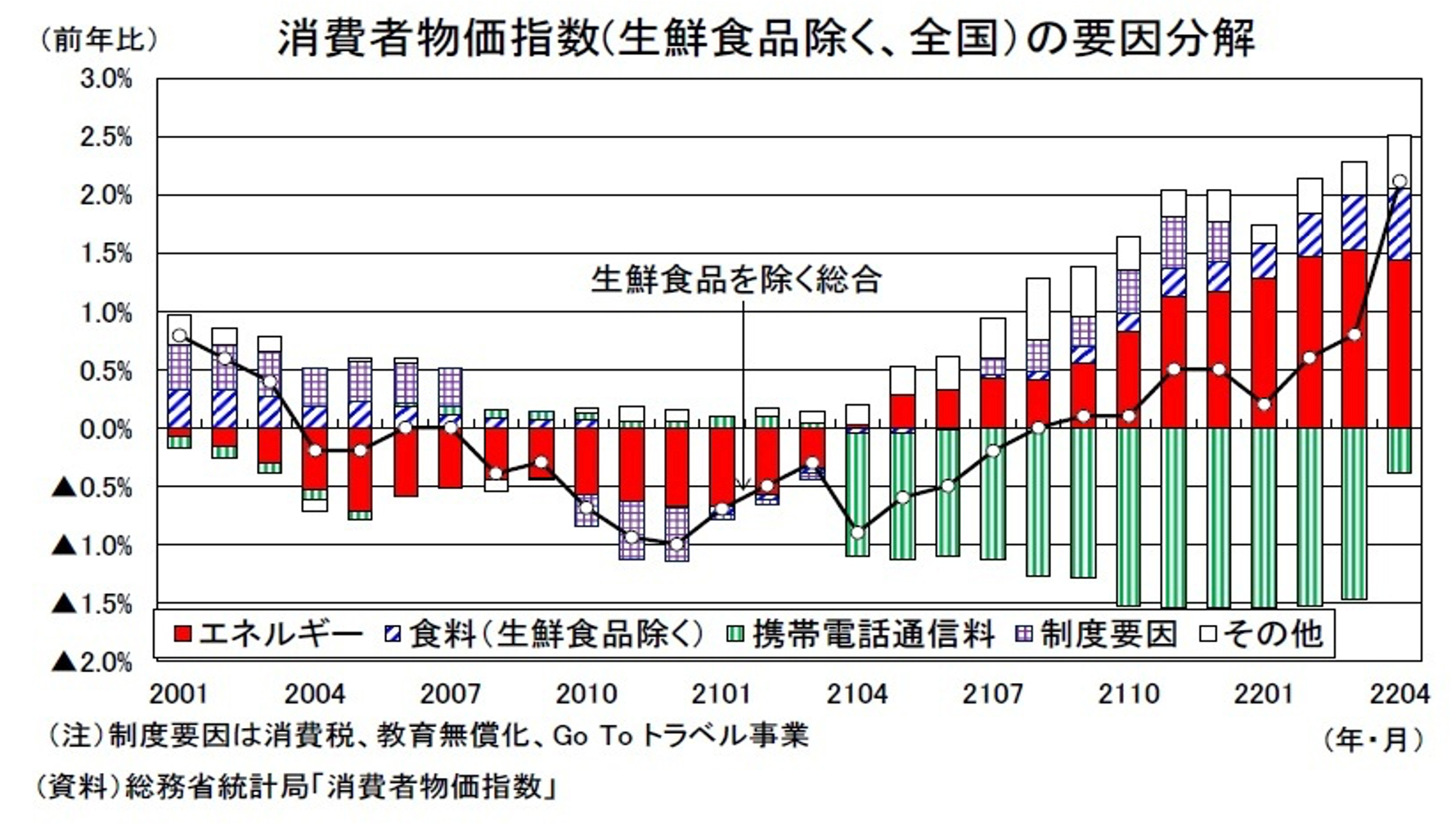

総務省が 5 月 20 日に公表した消費者物価指数に よると、22 年 4 月の消費者物価(全国、生鮮食 品を除く総合、以下コア CPI)は前年比 2.1%(3 月: 同 0.8%)となり、上昇率は前月から 1.3 ポイン ト拡大しています。

コア CPI 上昇率が 2%台となったのは、15 年 3 月 (2.2%)以来で、消費税率引き上げの影響を除く と 08 年 9 月(2.3%)以来となります。 生鮮食 品及びエネルギーを除く総合(コアコア CPI)は 前年比 0.8%(3 月:同▲0.7%)、総合は前年比 2.5%(3 月:同 1.2%)となっています。

コア CPI の内訳をみると、電気代(3 月:前年比 21.6%→4 月:同 21.0%)、ガス代(3 月:

前年比 18.1%→4 月:同 17.5%)、ガソリン(3 月:前年比 19.4%→4 月:同 15.7%)、灯油(3 月:

前年比 30.6%→4 月:同 26.1%)の伸びがいずれも鈍化し、エネルギー価格の上昇率は 4 月の

前年比 20.8%から同 19.1%へと鈍化しています。ガソリン、灯油は燃料油価格激変措置(石

油元売り会社への補助金)で価格が抑制されました。コア CPI 上昇率を寄与度分解すると、エ

ネルギーが 1.44%(3 月:1.53%)、食料(生鮮食品を除く)が 0.61%(3 月:0.46%)、携帯

電話通信料が▲0.39%(3 月:同▲1.48%)、その他が 0.46%(3 月:0.29%)でした。

消費者物価全体で見ると、日本は昨年 9 月以降、前年を上回るが、今年 5 月時点でも上昇率

は 2.5%にとどまり米国の 7.8%、ユーロ圏の 5.9%をはるかに下回っています。日本の企業は

需要不足のためにエネルギーコスト上昇分を価格に転嫁できないのです。そのしわ寄せは全雇

用の 7 割を支える中小・零細企業の収益や賃金所得に及び、国民経済全体の収縮を引き起こす

ことになっています。日本だけが景気の低迷とともにデフレの泥沼に深くはまっているのです。

景気停滞なのにインフレしている状況は “スタグフレーション” と呼ばれます。1973 年の

第一次オイルショックでもたらされた事態を表すために生まれた言葉です。

しかし、オイルショックの影響により、1974 年は戦後復興後初めて実質成長率がマイナスに

なりましたが、この年の物価統計を見ると、光熱費が 50%に迫る上昇を見せたことを筆頭に、

あらゆる品目が二桁の値上がり、マイナスのモノなどひとつもなかったのです。

ところが、1970 年代に起きたスタグフレーションとは異なり、「現在は同じスタグフレーショ

ンでも、その内容は全然異なります。長期不況から続くデフレと燃料価格や穀物価格といった

輸入インフレが共存した深刻な状態です」。

経済成長が実現しないなか、インフレが見え隠れしている状況はとても危険だと推定されます。

「アメリカが巨額のコロナ対策でめざましく経済回復するなど、諸外国では経済回復に成功

しています。そんななか、日本だけがコロナ対策予算を 30 兆円も使い残すなどの失策で、経

済回復は全く進んでいません。

相対的に日本から海外への資金流出が起き、円安進行したことも輸入コストの増加をもたらし

ました。

諸外国でも同様ですが、特にアメリカは景気が加熱気味で、日本とは比べ物にならないほど

インフレが進行しています。アメリカの場合、人手不足による賃上げも見られ、ディマンド・

プル・インフレの性格が強いようです。

もちろん、日本同様、原油や穀物の価格上昇によるコスト・プッシュ・インフレの側面もあり

ますが、総需要の拡大が先行したディマンド・プル・インフレ寄りのインフレと言えます」

以下立命館大学教授の松尾匡氏の話。

「いずれにせよ、総需要の過熱がインフレの原因なので、この場合、『中央銀行が金利を上げ

てお金を借りにくくして総需要を押さえ込む』というのが定石です。

すると、世界的には、少しでも有利にお金を運用するため、金利の高い国にお金が移動します。

そうなると、不況対策で超低金利が不可欠の日本から金利が上がっているアメリカに資金が

流れ、円を売ってドルに換えるために円安になります。

そして、「円安になれば、ドル表示では同じ値段でも円表示になれば高くなるため、当然輸入

品は値上がります」と続け、日本の景気回復の遅れが、コスト・プッシュ・インフレを招いて

いると結論付けています。

日本の現状のインフレ状態は決して喜ぶべきではないことがわかったと思います。暮らしに

必要なモノの値上げは徐々に加速していくかもしれません。

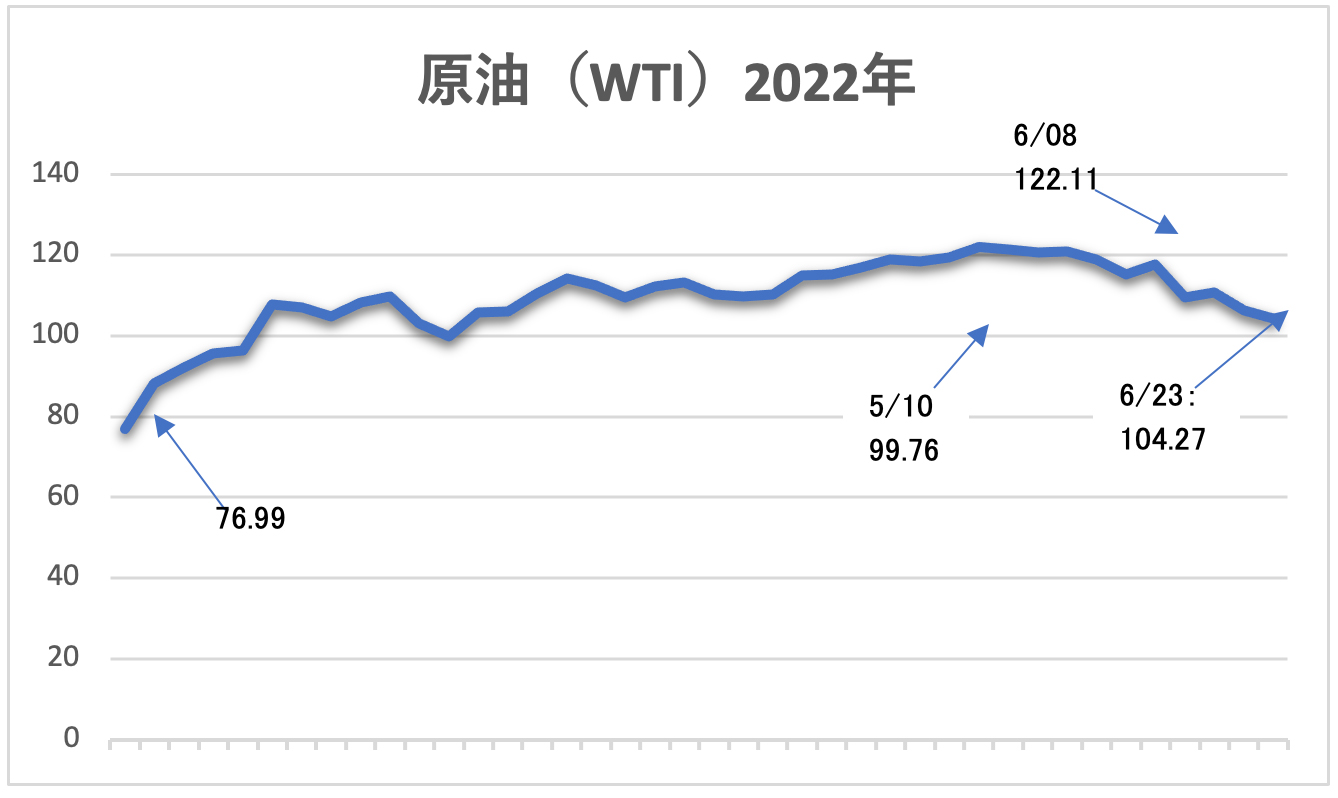

原油価格(WTI)は、1 バレル=110 ドル程度で高止まりし、6 月 8 日には 122 円を記録して

いますが、物価高対策(燃料油価格激変緩和措置)の影響で、エネルギー価格の前年比上昇率

は徐々に鈍化し 100 円近辺を狙える位置に近づいてはいます。

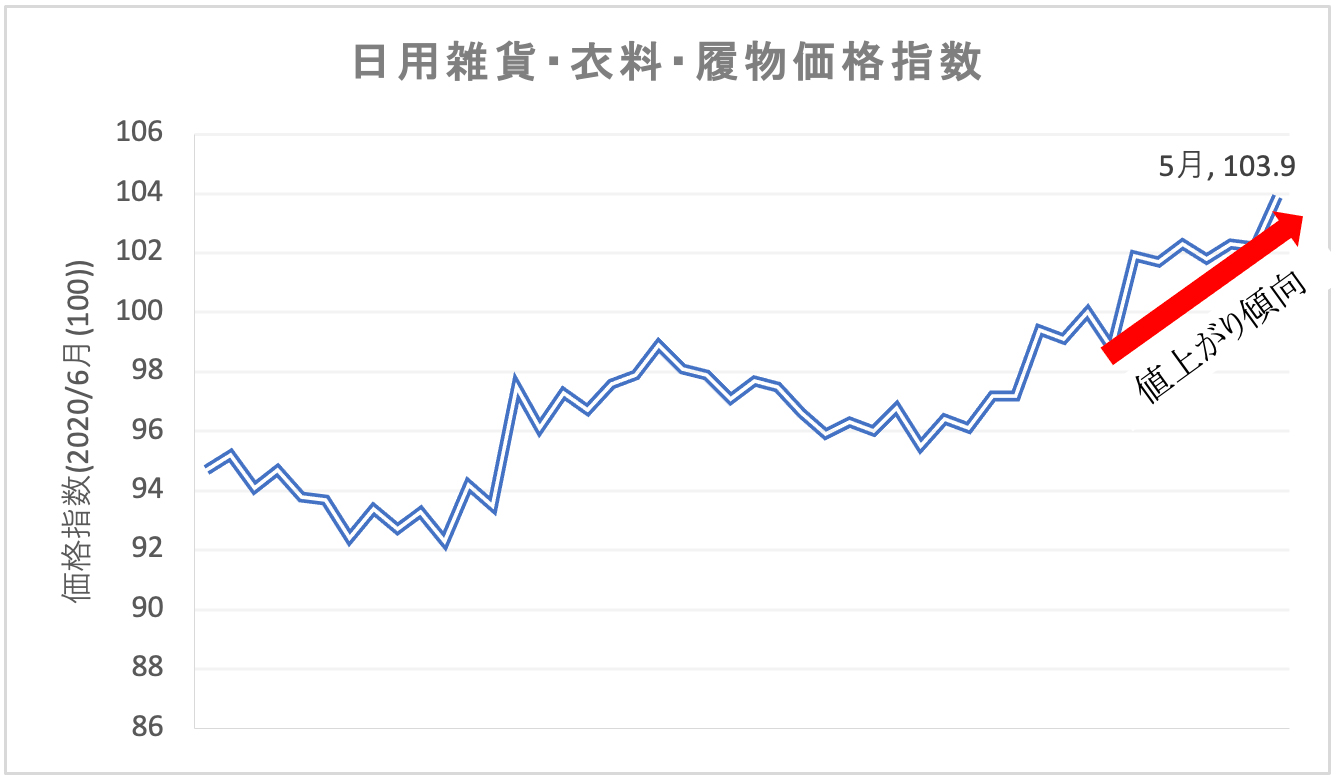

一方、円安による物価上昇圧力が高まる中で、食料品に加え、日用品や衣料品などでも価格 転嫁の動きが広がることが心配されます。

エナジーデザイン通信

お問い合わせ

- TEL03-6215-8429

- メールにてお問い合わせ